NUOVO POST ESTIVO (invece di aggiornare quello con gli spunti di pensiero)

Pubblico un paio di articoli con spunti di conoscenza/approfondimento/discussione o anche solo per suscitare curiosità in merito a temi o a autori.

Correggere il mondo è peggio che non toccarlo

- di Fabio Deotto -

C'è un aneddoto che ricorre nelle lezioni universitarie di zoologia e biogeografia, e riguarda la Lissachatina fulica, nota anche come lumaca gigante africana. Nel 1936 l’esercito americano decise di introdurla nelle isole Hawaii: l’idea era di sfruttare queste chiocciole grosse quanto il palmo di una mano adulta come riserva di cibo, ma nel giro di pochi anni alcuni esemplari scapparono e furono liberi di diffondersi. E poiché questa lumaca è in grado di cibarsi praticamente ogni cosa, dalle piante, ai roditori, al cartone, fino allo stucco delle case, ben presto si rese necessario sbarazzarsene. Per farlo, il governo americano pensò bene di introdurre nelle isole un’altra lumaca africana, l’Euglandina rosea, che però, invece di prendere di mira la specie infestante si orientò sulle lumache autoctone, più piccole e facili da cacciare. Nel giro di dieci anni questa mossa portò all’estinzione di otto lumache endemiche. Oltre a essere utile allo studio delle specie invasive, questo aneddoto aiuta a cogliere i pericoli dell’attitudine soluzionista che innerva le società occidentali. Nel suo nuovo saggio, Sotto un cielo bianco (Neri Pozza), la giornalista americana Elizabeth Kolbert affronta le derive ambientali e climatiche di questa tendenza, concentrandosi in particolare sulla nostra incapacità di prevedere le conseguenze trasversali dei singoli interventi e su come questo limite cognitivo ci renda ancora più difficile adattarci a un mondo più caldo e instabile.

La crisi ambientale in cui ci troviamo, infatti, non è legata soltanto all’enorme quantità di gas serra che abbiamo sputato nell’atmosfera, ma anche a secoli di intervento diretto sugli ecosistemi: abbiamo trasformato direttamente più della metà della superficie terrestre, abbiamo arginato e deviato la maggior parte dei grandi fiumi, abbiamo innescato una sesta estinzione di massa. Nel tentativo di risolvere problemi che percepivamo come isolati, ne abbiamo prodotti innumerevoli altri, spesso impossibili da individuare per tempo.

Kolbert ci accompagna in un illuminante viaggio alla scoperta della nostra illusione di controllo, e lo fa partendo dalla Louisiana. Quando nel 1718 i francesi decisero di fondare la città di New Orleans su un’ansa rialzata del Mississippi, ossia uno dei fiumi più tortuosi e instabili al mondo, sapevano bene di mettersi in una situazione di rischio; le tribù native che popolavano il delta da secoli li avevano avvertiti: non si possono creare insediamenti stabili in riva al fiume, bisogna sempre tenersi pronti a spostarsi più in alto a ogni esondazione. Ma i fondatori erano di altro avviso: se il fiume rischiava di esondare allora andava commissariato, chiuso dentro altissimi argini. Il risultato è che il sedimento che un tempo andava a nutrire i terreni circostanti oggi finisce tutto sputato nel Golfo del Messico, il terreno ancora giovane si sta compattando e la Louisiana si sta rapidamente inabissando nel Golfo del Messico. New Orleans è già 4 metri sotto il livello del mare, 31 aree più a sud sono state cancellate dalle cartine.

Raccontare un mondo già drammaticamente cambiato non è mestiere facile: bisogna superare i limiti cognitivi, culturali e percettivi che appesantiscono il nostro sguardo. Per farlo, Kolbert ha scelto gli strumenti del reportage, facendosi veicolo narrativo delle storie di chi sta sviluppando strategie di adattamento visionarie, dalla creazione di supercoralli capaci di sopravvivere in oceani più caldi e acidi, all’iniezione di particelle di zolfo, o addirittura di diamante, nella stratosfera per schermare l’irraggiamento solare. Kolbert è brava a mantenersi in equilibrio tra un malcelato fascino per l’ingegnosità di queste imprese e la necessità di mostrarne il rovescio potenzialmente catastrofico. Nessuna delle «soluzioni» descritte è del tutto sicura, anzi: nella maggior parte dei casi i rischi superano abbondantemente i vantaggi. Il cielo bianco a cui fa riferimento il titolo è una delle possibili conseguenze della scelta di pompare migliaia di tonnellate di solfuro nella stratosfera ogni anno. Ed è una delle meno problematiche. Se è vero che un intervento simile potrebbe aiutare a raffreddare rapidamente il nostro pianeta, è anche vero che si tratterebbe di una soluzione temporanea: «Se per una ragione qualunque (una guerra, una pandemia, risultati insoddisfacenti) si smettesse di pompare zolfo — scrive Kolbert - sarebbe come aprire lo sportello di un forno grande quanto il pianeta. Tutto il riscaldamento tenuto nascosto si manifesterebbe improvvisamente».

La scelta di tendere un filo che inanelli le storie di «persone che stanno cercando di risolvere problemi creati da altre persone che cercavano di risolvere problemi» è efficace, ma quando si tratta di chiudere la collana le estremità non si allacciano saldamente. Dopo averne esibito tutte le controindicazioni, Kolbert non riesce a non lasciare la porta del soluzionismo tecnologico socchiusa, e sul finale lascia intendere che alcune di queste iniziative rischiose potrebbero rivelarsi inevitabili, considerando l’urgenza della situazione climatica. Dopo averci accompagnato per 200 pagine in un ubriacante viaggio nel mondo che ci aspetta, insomma, Kolbert lascia a noi il compito di compiere l’ultimo passo. Che però è un passo fondamentale. Perché se è vero che dobbiamo prendere atto che «ci aspetta un futuro in cui la natura non sarà del tutto naturale», è anche vero che il nostro primo obiettivo dovrebbe essere ridurre l’intervento umano al minimo, e in definitiva sostituire la nostra illusione di controllo con una disposizione alla cura dei sistemi esistenti, sedimentati nel corso di un periodo post-glaciale insolitamente stabile e sostanzialmente irrecuperabile. È vero, possiamo anche continuare a studiare come indurre mutazioni ereditarie in colonie infestanti di rospi velenosi, ma dovremmo sempre tenere a mente che la natura segue direzioni e dinamiche che ancora ci sono ignote, ed è sempre un passo avanti a noi. Dopotutto, a quasi un secolo di distanza, le chiocciole giganti africane continuano a sfuggire ai nostri tentativi di eradicazione.

- Fabio Deotto - Pubblicato su La Lettura del 26/6/2022

---------------------------------------------------------------------------------

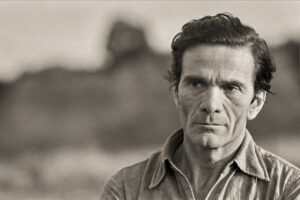

di Paolo Lago

Se permettete, comincio con una piccola osservazione personale: penso che nella tipologia A della prova di Italiano dell’ultimo esame di maturità, un brano di Pasolini non ci sarebbe stato male (visto che quest’anno ricorre anche il centenario della nascita). Invece, gli studenti si sono ritrovati Verga e Pascoli. È bene chiarire: non ho niente contro Verga e Pascoli, un grande scrittore (un po’ conservatore e destrorso, ma vabbè) e un grande poeta, tra l’altro uno dei più amati dallo stesso Pasolini (che su Pascoli fece anche la tesi di laurea) e, tra parentesi, anche da me. L’aspetto più inquietante è che siamo nel 2022 e quelle tracce potevano essere tranquillamente le stesse di cinquant’anni fa. Inutile rinnovare le modalità dell’esame, inutile guardare continuamente al nuovo, quando al livello contenutistico dei testi proposti si rimane inesorabilmente indietro, in un ‘vecchio’ che non finisce mai di perseguitarci. Chi ha preparato quelle prove, evidentemente, proviene da luoghi ammuffiti e rivestiti di cancerosa burocrazia, la stessa dell’Italia degli anni Cinquanta. Quelle stesse prove puzzano di muffa e di cantina. Del resto, anche i programmi ministeriali puzzano di muffa: si potrebbe obiettare che, nei programmi di scuola, a Pasolini non ci si arriva nemmeno, per mancanza di tempo. E allora sarebbe venuto il momento di rivedere quelle programmazioni una volta per tutte. Non possiamo fermarci a Verga e Pascoli come cinquanta, sessanta, settanta anni fa.

Se permettete, comincio con una piccola osservazione personale: penso che nella tipologia A della prova di Italiano dell’ultimo esame di maturità, un brano di Pasolini non ci sarebbe stato male (visto che quest’anno ricorre anche il centenario della nascita). Invece, gli studenti si sono ritrovati Verga e Pascoli. È bene chiarire: non ho niente contro Verga e Pascoli, un grande scrittore (un po’ conservatore e destrorso, ma vabbè) e un grande poeta, tra l’altro uno dei più amati dallo stesso Pasolini (che su Pascoli fece anche la tesi di laurea) e, tra parentesi, anche da me. L’aspetto più inquietante è che siamo nel 2022 e quelle tracce potevano essere tranquillamente le stesse di cinquant’anni fa. Inutile rinnovare le modalità dell’esame, inutile guardare continuamente al nuovo, quando al livello contenutistico dei testi proposti si rimane inesorabilmente indietro, in un ‘vecchio’ che non finisce mai di perseguitarci. Chi ha preparato quelle prove, evidentemente, proviene da luoghi ammuffiti e rivestiti di cancerosa burocrazia, la stessa dell’Italia degli anni Cinquanta. Quelle stesse prove puzzano di muffa e di cantina. Del resto, anche i programmi ministeriali puzzano di muffa: si potrebbe obiettare che, nei programmi di scuola, a Pasolini non ci si arriva nemmeno, per mancanza di tempo. E allora sarebbe venuto il momento di rivedere quelle programmazioni una volta per tutte. Non possiamo fermarci a Verga e Pascoli come cinquanta, sessanta, settanta anni fa.

Siamo nel 2022, anno che può riecheggiare il titolo del film 2022 I sopravvissuti (1973, di Richard Fleischer) e che ha già superato il futuristico 2019 in cui si ambienta Blade Runner (1982, di Ridley Scott). Ma siamo in un 2022 ben reale (in cui non sfrecciano astronavi e non si sono colonizzati nuovi mondi), afflitto da numerose problematiche che non lasciano indifferente nemmeno la letteratura, problematiche che Verga e Pascoli non si sognavano nemmeno. Forse chi ha preparato le prove di maturità non ha mai sentito parlare di ecocritica o ecocriticism, una nuova branca della critica letteraria di provenienza anglo-americana, che si occupa delle tematiche legate all’ambiente e all’ecologia. Siamo in un momento cruciale, in cui di fronte al surriscaldamento del Pianeta, di fronte all’inquinamento e all’emissione indiscriminata dei gas serra i governanti del mondo dovrebbero prendere decisioni immediate e irremovibili, smettendola di giocare alla guerra (che, tra l’altro, oltre a provocare la perdita di innumerevoli vite umane, sta devastando ancora di più l’ecosistema della Terra). Adesso, nel momento in cui sto scrivendo, l’Italia è investita da un’ondata di caldo e di siccità, il Po e i suoi affluenti sono in secca e la Pianura Padana sta sempre di più assomigliando allo scenario distopico, brullo e inaridito, descritto da Bruno Arpaia in Qualcosa, là fuori (2016). Inutile dire che l’inquinamento ambientale è un problema particolarmente sentito dalle giovani generazioni che, giustamente, se la sono presa con i cosiddetti ‘adulti’ (soprattutto i governanti di cui sopra, che sanno investire il denaro pubblico solo in cacciabombardieri) perché stanno facendo poco o niente per un mondo nel quale loro, i ragazzi di adesso, saranno gli adulti di domani. Ma gli adulti di oggi non sono stati capaci – sembra – di farsi «acrobati del tempo», come, in modo suggestivo, ha scritto Carla Benedetti1. E poi, c’erano tutte le proteste dei Fridays for Future, un grande movimento degli studenti delle scuole medie e superiori, che stava montando e si sarebbe ingrandito a dismisura se non fosse stato inesorabilmente interrotto dall’emergenza Covid, dal lockdown, dai vari divieti di ‘assembramento’. Tutto finito, tutto imploso in un mondo devastato da un incubo. Anche nelle programmazioni scolastiche, nonché nei testi da proporre alla maturità, non si può più fare finta che questi problemi non esistano e vivere, come abbiamo fatto fino a adesso, in una sorta di aurea età dell’innocenza, in una inconsapevolezza separata dalla realtà. E la scuola non dovrebbe mai essere separata dalla realtà.

Ma allora, che c’entra Pasolini con l’ambiente e l’ecologia? C’entra, eccome se c’entra. D’altra parte, ogni volta che si voleva ricollegare Pasolini a tematiche ecologiche e ambientaliste, si è sempre tirato in ballo il famoso riferimento alla scomparsa delle lucciole, contenuto nell’articolo uscito sul «Corriere della Sera» il primo febbraio 1975 col titolo Il vuoto del potere in Italia e poi ribattezzato, nella raccolta degli Scritti corsari, come L’articolo delle lucciole. Certo, il riferimento all’inquinamento c’è ma si tratta solo di un fugace accenno in forma metaforica. Perché per Pasolini, qui, la scomparsa delle lucciole è soltanto una metafora per indicare la trasformazione del potere in Italia, prima della scomparsa delle lucciole e dopo la scomparsa delle lucciole2. Gli accenti ambientalisti in Pasolini, dei quali però qui possiamo offrire solo un rapido affresco, vanno ben al di là di questo articolo. Tali accenti prendono forma soprattutto nell’interesse per la trasformazione dello spazio, dell’ambiente italiano operato da un «Potere senza volto»3 fautore di rapide trasformazioni sociali. Il poeta e scrittore si concentra sul periodo del cosiddetto boom economico, che investe l’Italia nel secondo Dopoguerra. La società dei consumi, secondo Pasolini, appare apocalitticamente come un «nuovo fascismo» il cui «fine è la riorganizzazione e l’omologazione brutalmente totalitaria del mondo»4. Come accennato, questo «Potere», oltre che omologare le coscienze degli italiani, secondo lo scrittore, distrugge anche lo spazio agrario e contadino dell’Italia preindustriale.

Nel titolo di questo intervento è riportato il verso «Io sono una forza del Passato», tratto dalle Poesie mondane, in Poesia in forma di rosa (1964). Leggiamo i versi successivi: «Io sono una forza del Passato. / Solo nella tradizione è il mio amore. / Vengo dai ruderi, dalle chiese, / dalle pale d’altare, dai borghi / abbandonati sugli Appennini o le Prealpi, / dove sono vissuti i fratelli»5. Da questi versi, Pasolini potrebbe apparire come un reazionario, un conservatore. D’altronde, il suo immaginario poetico ha creato due veri e propri universi in contrapposizione: da una parte, un universo arcaico e mitico, altamente idealizzato, dall’altra la modernità industriale e lo sviluppo, condannati senza requie. Addirittura, in una poesia appartenente alla raccolta La nuova gioventù (1975), dal titolo La recessione, composta nel 1974, inneggia alla recessione economica provocata dalla crisi petrolifera del 1973 (con tonalità che ci fanno pensare alla lontana alla «decrescita» di Serge Latouche): un mondo senza più automobili, perduto nel silenzio, con la gente che va a piedi, con gli antichi palazzi che torneranno al loro antico splendore, con le fabbriche inquinanti che crolleranno. Eppure, se guardiamo al di là delle apparenze, il pensiero di Pasolini potrebbe apparire molto simile a quello di un lucido e disincantato studioso della contemporaneità come Robert Kurz. Per il benessere degli individui, per la loro liberazione dalla ‘gabbia’ astratta del valore e della merce (si tratta, in fin dei conti, della stessa società dei consumi criticata da Pasolini, delineata dallo studioso tedesco in termini più strettamente marxisti), secondo Kurz, «è necessaria un’anti-modernità radicale ed emancipatoria, che non si limiti ad idealizzare qualche epoca del passato o qualche ‘cultura diversa’, conformemente all’antiilluminismo o all’antimodernità borghese, occidentale e ‘reazionaria’, ma che tagli i ponti una volta per tutte con la storia fin qui data, una storia di rapporti feticistici e di dominio»6.

Questa contrapposizione di universi – da una parte quello arcaico e contadino, dall’altra quello industriale e dello sviluppo – nell’opera di Pasolini assume diverse tonalità di tipo ambientalista. Ad esempio, nella poesia Il pianto della scavatrice, appartenente alla raccolta Le ceneri di Gramsci (1957), a piangere e a urlare è la scavatrice, cieco strumento di quel «Potere senza volto», che sta modificando il paesaggio italiano: «piange ciò che ha / fine e ricomincia. Ciò che era / area erbosa, aperto spiazzo, e si fa / cortile, bianco come cera, / chiuso in un decoro ch’è rancore»7. Il poeta fa riferimento alla costruzione dei nuovi quartieri alla periferia di Roma negli anni Cinquanta, alla distruzione della campagna, alla trasformazione dell’«area erbosa» in «cortile, bianco come cera». Questi sono anni in cui l’Italia ha veramente cambiato volto, è stata ricoperta di cemento ogni dove: un processo che poi ha continuato inesorabilmente anche negli anni successivi e che non ha lasciato indifferenti neppure altri scrittori e intellettuali come, ad esempio, Italo Calvino che, tramite la scomparsa delle foreste descritta ne Il barone rampante (1957), intendeva denunciare quella stessa cementificazione selvaggia presa di mira da Pasolini. Del resto, anche nel cinema dell’autore bolognese c’è sempre una contrapposizione di spazi: da una parte la campagna, dall’altra la città che sta inesorabilmente avanzando, con le sue mostruose periferie. Basti pensare a molte sequenze di Accattone (1961) o Mamma Roma (1962), in cui i personaggi sottoproletari si muovono in spazi quasi ‘infernali’ lambiti dai nuovi palazzoni (ambienti in mutamento presenti anche nella narrativa pasoliniana di quegli anni, soprattutto in Una vita violenta, del 1959). Si può ricordare anche Uccellacci e uccellini (1966), in cui i personaggi di Totò e Ninetto percorrono lembi di periferia romana solcati da nuove strade e circonvallazioni in costruzione, frammenti di collegamenti stradali che, probabilmente, andranno a costituire il nuovo «Grande Raccordo Anulare».

Questa contrapposizione di universi – da una parte quello arcaico e contadino, dall’altra quello industriale e dello sviluppo – nell’opera di Pasolini assume diverse tonalità di tipo ambientalista. Ad esempio, nella poesia Il pianto della scavatrice, appartenente alla raccolta Le ceneri di Gramsci (1957), a piangere e a urlare è la scavatrice, cieco strumento di quel «Potere senza volto», che sta modificando il paesaggio italiano: «piange ciò che ha / fine e ricomincia. Ciò che era / area erbosa, aperto spiazzo, e si fa / cortile, bianco come cera, / chiuso in un decoro ch’è rancore»7. Il poeta fa riferimento alla costruzione dei nuovi quartieri alla periferia di Roma negli anni Cinquanta, alla distruzione della campagna, alla trasformazione dell’«area erbosa» in «cortile, bianco come cera». Questi sono anni in cui l’Italia ha veramente cambiato volto, è stata ricoperta di cemento ogni dove: un processo che poi ha continuato inesorabilmente anche negli anni successivi e che non ha lasciato indifferenti neppure altri scrittori e intellettuali come, ad esempio, Italo Calvino che, tramite la scomparsa delle foreste descritta ne Il barone rampante (1957), intendeva denunciare quella stessa cementificazione selvaggia presa di mira da Pasolini. Del resto, anche nel cinema dell’autore bolognese c’è sempre una contrapposizione di spazi: da una parte la campagna, dall’altra la città che sta inesorabilmente avanzando, con le sue mostruose periferie. Basti pensare a molte sequenze di Accattone (1961) o Mamma Roma (1962), in cui i personaggi sottoproletari si muovono in spazi quasi ‘infernali’ lambiti dai nuovi palazzoni (ambienti in mutamento presenti anche nella narrativa pasoliniana di quegli anni, soprattutto in Una vita violenta, del 1959). Si può ricordare anche Uccellacci e uccellini (1966), in cui i personaggi di Totò e Ninetto percorrono lembi di periferia romana solcati da nuove strade e circonvallazioni in costruzione, frammenti di collegamenti stradali che, probabilmente, andranno a costituire il nuovo «Grande Raccordo Anulare».

Pensiamo poi a Teorema, un film che esce nel 1968 contemporaneamente anche come romanzo. Il personaggio di Emilia (Laura Betti), la domestica della famiglia dell’alta borghesia milanese destrutturata dall’arrivo dell’Ospite sacro (Terence Stamp), una sorta di nuovo Dioniso, dopo la seduzione di quest’ultimo, abbandona lo spazio borghese della villa per recarsi al proprio paese di origine. Il piccolo paese appare come un lembo di campagna sopravvissuto all’edilizia avanzante, uno spazio che presto verrà sommerso e distrutto. Metaforicamente, Emilia si farà seppellire proprio in uno spazio liminale, là dove la campagna sta per essere aggredita dai palazzoni di periferia. Siamo in un cantiere edile, tutto d’intorno palazzi in costruzione e una scavatrice ferma, pronta a riprendere il suo lavoro di devastazione, una scavatrice che tanto somiglia a quella della poesia sopra citata. Sono passati poco più di dieci anni ma il processo di devastazione, per Pasolini, appare come interminabile. Un processo che ancora oggi sta continuando perché, come leggiamo in Violazione (2012) di Alessandra Sarchi, nei pressi delle grandi città, è praticamente impossibile trovare una casa di campagna che non sia vicino a tangenziali o centri commerciali: «Il possesso del verde, anche quello della propria casa, aveva a che fare molto di più di quanto la gente non volesse ammettere con tangenziali, centri commerciali, lottizzazioni insensate e quartieri dormitorio. Questa era la realtà»8. Emblematica è anche l’espressione «possesso del verde» usata da Sarchi: la campagna e la natura, a partire da quel boom economico che, secondo Pasolini, ha devastato l’Italia, si sono ormai trasformate in merci, acquistabili come i prodotti di un supermercato. L’ideologia del possesso sta ormai investendo anche gli spazi naturali.

Pensiamo poi a Teorema, un film che esce nel 1968 contemporaneamente anche come romanzo. Il personaggio di Emilia (Laura Betti), la domestica della famiglia dell’alta borghesia milanese destrutturata dall’arrivo dell’Ospite sacro (Terence Stamp), una sorta di nuovo Dioniso, dopo la seduzione di quest’ultimo, abbandona lo spazio borghese della villa per recarsi al proprio paese di origine. Il piccolo paese appare come un lembo di campagna sopravvissuto all’edilizia avanzante, uno spazio che presto verrà sommerso e distrutto. Metaforicamente, Emilia si farà seppellire proprio in uno spazio liminale, là dove la campagna sta per essere aggredita dai palazzoni di periferia. Siamo in un cantiere edile, tutto d’intorno palazzi in costruzione e una scavatrice ferma, pronta a riprendere il suo lavoro di devastazione, una scavatrice che tanto somiglia a quella della poesia sopra citata. Sono passati poco più di dieci anni ma il processo di devastazione, per Pasolini, appare come interminabile. Un processo che ancora oggi sta continuando perché, come leggiamo in Violazione (2012) di Alessandra Sarchi, nei pressi delle grandi città, è praticamente impossibile trovare una casa di campagna che non sia vicino a tangenziali o centri commerciali: «Il possesso del verde, anche quello della propria casa, aveva a che fare molto di più di quanto la gente non volesse ammettere con tangenziali, centri commerciali, lottizzazioni insensate e quartieri dormitorio. Questa era la realtà»8. Emblematica è anche l’espressione «possesso del verde» usata da Sarchi: la campagna e la natura, a partire da quel boom economico che, secondo Pasolini, ha devastato l’Italia, si sono ormai trasformate in merci, acquistabili come i prodotti di un supermercato. L’ideologia del possesso sta ormai investendo anche gli spazi naturali.

Anche in Petrolio (postumo, 1992), il romanzo a cui Pasolini stava lavorando al momento della morte, vi sono diversi accenni a questa mutazione di spazi, foriera di sempre maggiore inquinamento. Nell’Appunto 3 d, Prefazione posticipata (Petrolio, non concluso dall’autore, è infatti costituito da una congerie di appunti), il personaggio demonico di Tetis inizia un lungo viaggio, dapprima a piedi e poi in treno. A un certo momento giunge lungo le rive di un fiume «dai rapidi argini pieni d’immondizia, che puzza acutamente. È tuttavia un’immondizia organica: mancano ancora completamente la plastica e il polistirolo»9. La scena è ambientata nel maggio 1960 e Pasolini tiene a precisare che, in quel tempo, ancora mancavano elementi inquinanti come la plastica e il polistirolo. Successivamente, nell’Appunto 62, Carmelo: la sua disponibilità e la sua dissoluzione, in una sequenza narrativa ambientata all’inizio degli anni Settanta, i personaggi di Carlo e Carmelo si ritrovano in un prato della periferia di Roma, descritto come pieno di immondizia e di rottami di macchine, intorno al quale si stagliano i palazzoni delle nuove periferie, tratteggiati come anonimi cubi di cemento, perduti nella caligine invernale. Si tratta di uno spazio descritto quasi come un nuovo inferno: «Più indietro ancora c’era un capolinea pieno di autobus, un cinema e, insomma, l’inferno»10. Anche l’Appunto 70, Chiacchiere notturne al Colosseo, mostra le strade romane notturne intorno al Colosseo come attraversate da immondizia e cartacce sporche trascinate dal vento. Le stesse immagini di una Roma notturna, percorsa da spazzatura vagante, vengono offerte da Goffredo Parise ne L’odore del sangue, scritto nel 1979 ma pubblicato solo molti anni dopo la morte dello scrittore. Parise offre uno scenario davvero ‘infernale’, uno spaccato di violenza urbana in cui il degrado ambientale diventa anche degrado sociale e morale, attuando anche un riferimento all’uccisione di Pasolini: «Erano non so più se le tre o le quattro, e Roma mostrava il suo volto notturno fatto sostanzialmente di spazzatura vagante, di qualche pantera della polizia, urlante, di ragazzi in giubbotti di cuoio che sfrecciavano rombando in motocicletta. Eccoli, erano loro i giustizieri della notte, quelli che avevano assassinato Pasolini, quelli che avevano stuprato le ragazze del Circeo, quelli che avevano bruciato un somalo dormiente su un letto di cartoni “per scherzo”»11.

In Petrolio, l’Appunto 70 introduce la lunga catabasi infernale che l’autore descrive nella sequenza di appunti denominata come Visione del Merda. Il «Merda» sarebbe un giovane di borgata ormai completamente abbrutito dalla società dei consumi dei primi anni Settanta. Nel momento in cui il protagonista Carlo affronta questa «visione», appaiono nuovamente le immagini di palazzoni di periferia, costruiti in lembi di spazio che prima erano campagna. La stessa spazialità rigida e geometrica dei palazzi, dei cortili e delle strade che li accompagnano e che formano percorsi obbligati da seguire, sembrano contribuire a manovrare le coscienze degli italiani, ormai abbrutiti dalla civiltà dei consumi. Le stesse immagini ritornano in una serie di appunti (121-124) intitolati La nuova periferia: palazzoni allineati gli uni agli altri «in forme gemelle»12, «ripetizioni di una stessa forma»13, i cui cortili sono caratterizzati da «vuoto assoluto». Del resto, sia in Petrolio che in molte altre sue opere, Pasolini tratteggia l’immagine quasi apocalittica di un mondo che sembra giunto alla sua fine: a partire da La Rabbia (1963), un documentario di una straordinaria forza poetica e tragica in cui, fra le immagini documentaristiche montate, ritorna ossessivamente lo scoppio della bomba atomica, fino a certi scorci paesaggistici di Roma in Poesia in forma di rosa, ad esempio ne La realtà, in cui leggiamo: «Poi compare Testaccio, in quella luce / di miele proiettata sulla terra / dall’oltretomba. Forse è scoppiata, / la Bomba, fuori dalla mia coscienza. Anzi, è così certamente. E la fine / del Mondo è già accaduta: una cosa / muta, calata nel controluce del crepuscolo»14. Se le immagini della Rabbia raccontano una bomba ben reale e terribile, che ha seminato morte e devastazione, i versi della poesia riecheggiano una bomba metaforica, che sta cambiando ambienti, spazi e coscienze degli individui.

L’inquinamento ambientale, per Pasolini, è anche inquinamento estetico. In un documentario dal titolo Pasolini e… la forma della città (1974), il poeta inquadra con la macchina da presa l’antica città di Orte. Muovendo l’obiettivo della macchina, a un certo punto, compare nel campo visivo un palazzo cubico, di nuova costruzione, che rovina la silhouette degli edifici medievali di Orte. La massa della città – dice Pasolini – è deturpata da qualcosa di estraneo, qualcosa che violenta in maniera abnorme quel paesaggio che, come molti altri scorci medievali in Italia, è stato dipinto dai grandi pittori del Trecento e del Quattrocento. Quegli scorci, ma anche qualsiasi insignificante vecchio muro appartenente ad epoche passate – afferma il poeta nell’intervista – andrebbero difesi con lo stesso accanimento con il quale ci battiamo per difendere un’opera di Dante, Petrarca o Boccaccio. Come scrive Serenella Iovino, «lo sguardo di Pasolini al paesaggio è cioè quello di un’etica dei luoghi, alla ricerca dei valori che vi si sono depositati nei secoli»15.

L’inquinamento ambientale, per Pasolini, è anche inquinamento estetico. In un documentario dal titolo Pasolini e… la forma della città (1974), il poeta inquadra con la macchina da presa l’antica città di Orte. Muovendo l’obiettivo della macchina, a un certo punto, compare nel campo visivo un palazzo cubico, di nuova costruzione, che rovina la silhouette degli edifici medievali di Orte. La massa della città – dice Pasolini – è deturpata da qualcosa di estraneo, qualcosa che violenta in maniera abnorme quel paesaggio che, come molti altri scorci medievali in Italia, è stato dipinto dai grandi pittori del Trecento e del Quattrocento. Quegli scorci, ma anche qualsiasi insignificante vecchio muro appartenente ad epoche passate – afferma il poeta nell’intervista – andrebbero difesi con lo stesso accanimento con il quale ci battiamo per difendere un’opera di Dante, Petrarca o Boccaccio. Come scrive Serenella Iovino, «lo sguardo di Pasolini al paesaggio è cioè quello di un’etica dei luoghi, alla ricerca dei valori che vi si sono depositati nei secoli»15.

Per concludere, tornando al filo conduttore da cui siamo partiti, cioè la prova di italiano della maturità 2022, penso che di tematiche legate al pensiero di Pasolini (in relazione o no a temi ecologici) da proporre a un giovane studente ce ne sarebbero state tante, eccome. Ma, forse, di fronte alla gravità di molte problematiche che investono la società attuale, quel «Potere senza volto» – per utilizzare la definizione di Pasolini – continua a nascondere quel suo volto inesistente sotto la sabbia, come uno struzzo. Riproporre un testo di Pasolini avrebbe voluto dire anche riproporre la figura di un intellettuale disposto a lottare sempre e a non accettare nessun tipo di compromesso con qualsiasi potere, una figura che nell’Italia di oggi assomiglia sempre di più a quella di un latitante. E poi, a quel «Potere senza volto», intriso di oscuri rigurgiti di fascismo, credo che la figura di Pasolini, al di là delle facili ‘santificazioni’ e ‘riabilitazioni’, risulti ancora alquanto indigesta. Qualsiasi potere tende sempre a manipolare le menti dei cittadini per allontanarle dai veri problemi, seri e stringenti (e qui torna fondamentale la lezione di Pasolini), ora più che mai, in un universo digitalizzato in cui gli intellettuali, se ci sono, sono troppo impegnati ad autopromuoversi sui social. Siccità, caldo, fiumi in secca, alluvioni, eventi climatici estremi: sembrano lo scenario perfetto che, in molti film e romanzi distopici e apocalittici, prepara la catastrofe finale. Ma è estate, divertiamoci e, se dobbiamo pensare a un serio, stringente problema, c’è sempre la crisi di governo a tenerci compagnia.

Commenti

Posta un commento